许成画了大量的人体。他将这些人体画在作纸箱子的瓦楞纸板上。这些简易的粗糙的瓦楞纸板构成了人体的背景——人体显然不是被刻意赞颂和永恒化的对象。他们大大咧咧地肆意躺在这些纸板上。许成将这些伸展开来的瓦楞纸板涂上丰富的色彩——他大多数时候用的是大面积的显赫的颜色,绿色或者红色或者蓝色,来遮盖瓦楞纸板的原色和褶痕。看起来瓦楞纸板的原色被覆盖了(不过,有时候许成故意地留下一部分未被涂绘的瓦楞纸板),但是,这些瓦楞纸板的褶痕,它们原有的折叠线条还是顽强地暴露出来。无论颜色如何厚重,这些折痕还是构成画面的一个无法抹去的存在,也就是说,它们是画面的一个有机部分——它们有时候像是镶嵌在画面中的线条,笔直地在画面中贯穿;有时候像是对一张大画的粗暴分割,将画面切分成几个不同的区域;有时候让人感觉到这张画是不同的小画的拼贴。无论如何,这些瓦楞纸板的折痕冲破了浓厚颜色的包裹,固执地卷入到绘画的内在性中。

许成有时候也在纸板上有意地画一些直线,这些直线容易冒充纸板本身的折痕,它们容易相互混淆,就此,绘画试图获得一种错觉感。这是一场绘画的游戏:物质本身的痕迹和绘画的笔迹的相互指涉游戏。正是这纸板的折痕和直线,对画面的整体区域进行切分,而画在纸板上的身体就此分布在各个不同的区域中,或者说,身体以切分的形式出现。你也可以说,身体被自然地打上了格子,尤其是在纸板折痕明确的背景下。在这个意义上,许成的身体并非一个连贯的有机体。它或者被分解,或者被切割,或者被压缩,或者被隐没——而这一切,既非采用立体主义的方式,也非超现实主义的方式。在他的许多画中,脖子没有了,大脑直接不成比例地堆砌在庞大的身躯上,他放大了身体的某些部位(尤其是臀部),缩小了身体的另外一些部位(头部),甚至可以说省略了身体的某些部位(在有些画中,人头直接搁在身体上,脖子没有了),或者篡改了身体的某些部位(人头换成了鸟头)。因此,这与其说是一个连贯的身体,是一个自然的有着恰当生长规律的有机身体,不如说是身体之间的器官的任性拼贴——一个器官和另一个器官在绘画上的拼贴,肢解的身体在绘画上的拼贴:头拼贴在肩膀上,脚拼贴在腿部,手拼贴在身体上,生殖器官拼贴在大腿上;甚至有更激进的拼贴,动物和人体的拼贴——这些拼贴如此地随意,以至于我们也可以说这些器官和器官是相互摆置和耷拉在一起的。就此,身体的各个部位都是独立的,它们的有机感被打散了。人体变得松散,无力,丑陋,毫无生机,它们通常以赤裸裸的感官呈现——这些丑陋的身体完全不通向任何的心理深度,也不通向任何的人格主义,它们只是以动物般的感性肉欲而暴露出来。在许多作品中,许成将动物和人并置或者嫁接在一起,它们看上去就是一体的,或者说,人就是动物,人的姿态,性欲和情感,就是动物的——人和动物毫无等级区隔。同动物一样,这些人基本上没有表情,没有戏剧性,没有笑声,到后来,许成干脆只画出人的背部,脸消失了。

为什么要画这样的人体?这不是对人体的一个全新看法吗?在此,身体被去中心化了,也可以说,这样的身体被解散了,器官各自独立。脸和身体不通过脖子就可以在一起;腿摆脱了身体径直地孤立地倒立;手仅仅只有三个手指突兀地出现在大腿上。所有这些器官并非是身体的有机部分。许成画的这些身体,徒具身体的框架。它们一方面是各种器官的局部拼贴,另一方面也让身体之肉隐没——许成用流畅的线条来勾勒出这种框架,各个器官沿着这个线条来自我显示,肉就此没有自己的密度和质地——无论是白衣飘飘并且缠绕在一起的面目不清的剑客,还是那些长腿的裸体背影的女人。这些近期的绘画,充满着有力的不屈不挠的曲线。这些曲线一方面和瓦楞纸的纵横直线产生瓜葛,它们在干扰着、诋毁着那些固有的直线;另一方面又强劲地显示了身体的轮廓。这些曲线尤其能够展示长腿和臀部的概要。在许成的新作中,这些曲线勾勒而成的臀部成为绘画的中心——我们甚至要说,这是一些关于臀部的绘画。他将臀部画得饱满、浑圆而壮大。它们如此之壮大,以至于身体的其他部位都被压制得毫不起眼。不仅如此,许成有时候甚至将两个臀部叠加在一起,一个动物的臀部驮着一个人的臀部,这是上下叠加;或者两个粗壮的不合比例的臀部在画面中的平行对照,仿佛它们在对着观众的目光闪耀——这些臀部夺人眼目,它们特别无礼地处在画面的绝对中心。许成将臀部画成一种纯粹的圆心,仿佛目光的靶子一样,仿佛目光只能盯着这个圆心,仿佛目光只能面对臀部——这是绝对的亵渎绘画——既是对人体的亵渎,也是对绘画的亵渎,甚至是对看画的亵渎——看画总是被认为是一种教养,一种体面活动,一种美学熏陶,而在此,看画居然就是看那些显得淫荡的大腿、肉体和臀部——将臀部刻意地暴露给目光,让目光毫无躲藏,这是对观众的最大羞辱。

不过,这种亵渎式的绘画也并没有被引向色情化,色情绘画总是挑逗情欲,而许成的绘画哪怕充斥着诸多裸体,充斥着性爱场景,甚至充斥着性器官,但它们也不令人想入非非,它们并不挑逗,它们毫无引诱性——这或许是因为它们丑陋,或许是因为它们残忍,或许是因为它们无力。绘画中布满着性,但是,没有性的欣快,而是性的无能;没有性的激情,而是性的亵渎。当然,它更不是从另一面来强调身体之美,就像无数的裸体画家所宣称那样,裸体画就是表达身体的美和自由,这种美和自由压制了性的邪恶想象——许成和这二者都不一样,既不让身体通向色情的挑逗,也不让身体通向自由之美——他只是借助身体来亵渎:对性的亵渎,对美的亵渎。面对裸体,人们总是在色情和美之间的张力而展开无情无尽的辩论,但是,这些张力和辩论在这里都消失了。它同时是对二者的废弃。这里只有亵渎——包括对色情的亵渎,色情没有驱动力。如果是这样,裸体的意义何在,绘画的意义何在?我们只能说,这是对绘画体制的亵渎,绘画的一切都遭到了亵渎。这正是许成迷恋的亵渎绘画——亵渎的绘画不是坏画。如果说坏画总是以一种美学来诋毁另一种美学,一种价值观来诋毁另一种价值观的话,或者说,是以“坏”来取代“好”的话,那么,亵渎的绘画则完全相反,亵渎的绘画就是取消绘画的各种价值观,就是同时取消好绘画和坏绘画,就像同时取消人体的色情感和美感一样;在此,绘画就是让既有的各种绘画体制失效。

而亵渎通常是用游戏的方式来完成的。这些绘画充满着游戏感。在他的绘画中,游戏无所不在,如果不是一种游戏,这些绘画将如何定论?那些人体奇怪的姿态,人和动物的暧昧搭配,各种生殖器的无力疲软,在空中莫名腾跃的所谓剑客,倒立的双腿以及套在脚上的高跟鞋,被白云缠住的双腿,一个奇怪的插入杯中的瓜果,穿着满是褶子的吹着绿色长笛的男人,被点燃的正在燃烧的书本,甚至四个东倒西歪的疲惫不堪的大蒜,如果所有这些不是绘画的游戏的话,还能是什么?这种绘画游戏不是将绘画的切实主题,神圣惯例都置于无用吗?这游戏难道不是对绘画的亵渎吗?

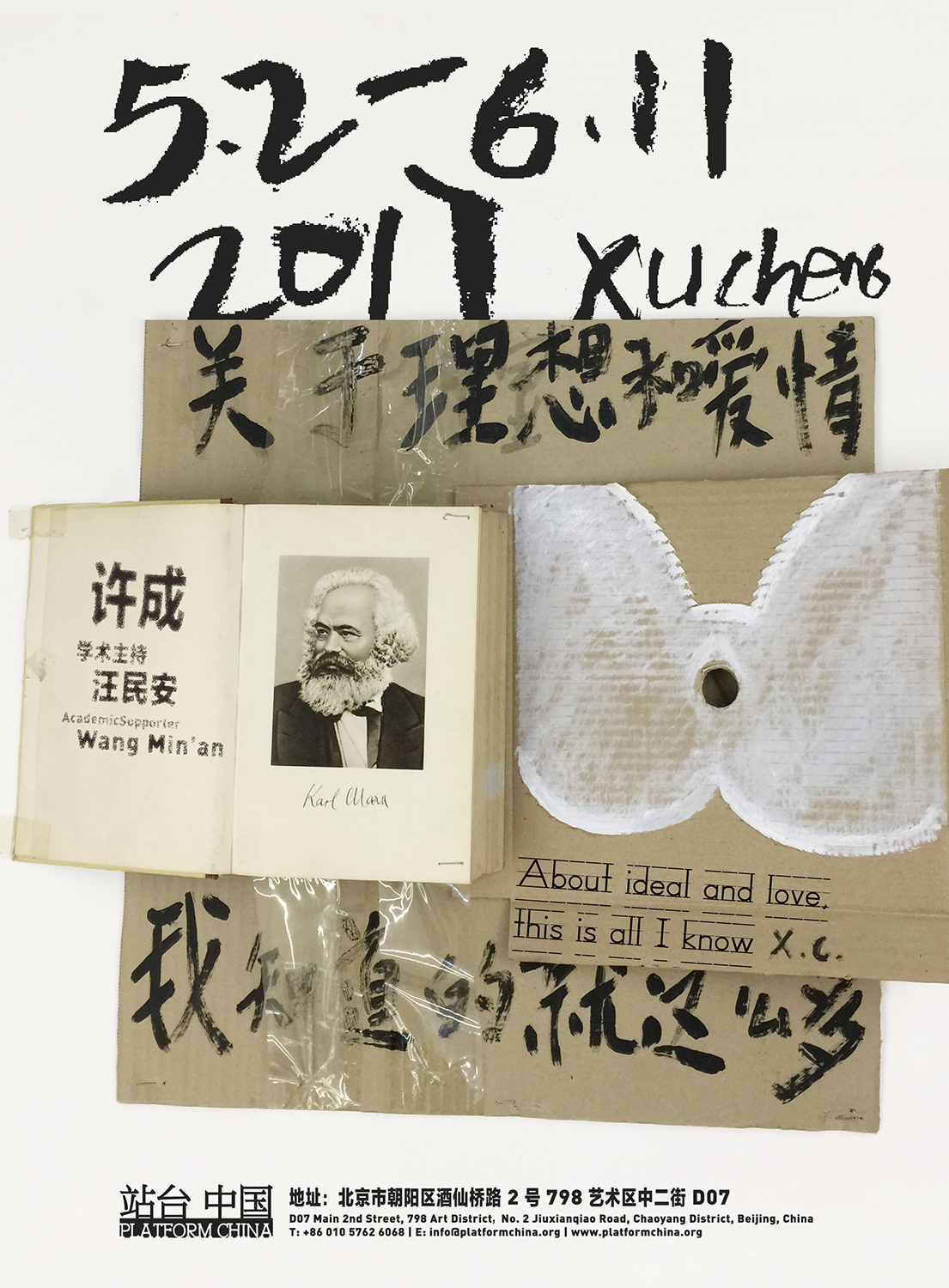

那么,何谓亵渎?“亵渎指的是某种一度神圣,而今却回归人的使用和所有的东西”,“亵渎并非简单地意味着废除或取消分隔,而是学会将它们置于一种全新的使用中,游戏它们……以便将它们转化为纯粹的工具。”在此,亵渎绘画就是要将绘画从神圣领域解脱出来。许成的绘画就是这样一种解脱手段——你也可以说是一种游戏手段。许成的亵渎并不想提出什么新的绘画法则或者绘画美学,而是瓦解既定的绘画美学。它让绘画的各种体制崩溃,让绘画能够自由地无拘无束地运转。既然人毫无神圣可言(即便是甘地这样的圣人在此也以一种粗俗的形象出现,更不用说其他人了),既然最粗俗之物都能占据画面的中心,既然廉价而易碎的瓦楞纸板都能作为绘画的布景,那么,绘画的神圣教条何在?许成的充满强烈挑衅色彩的绘画就在于对此的质疑。