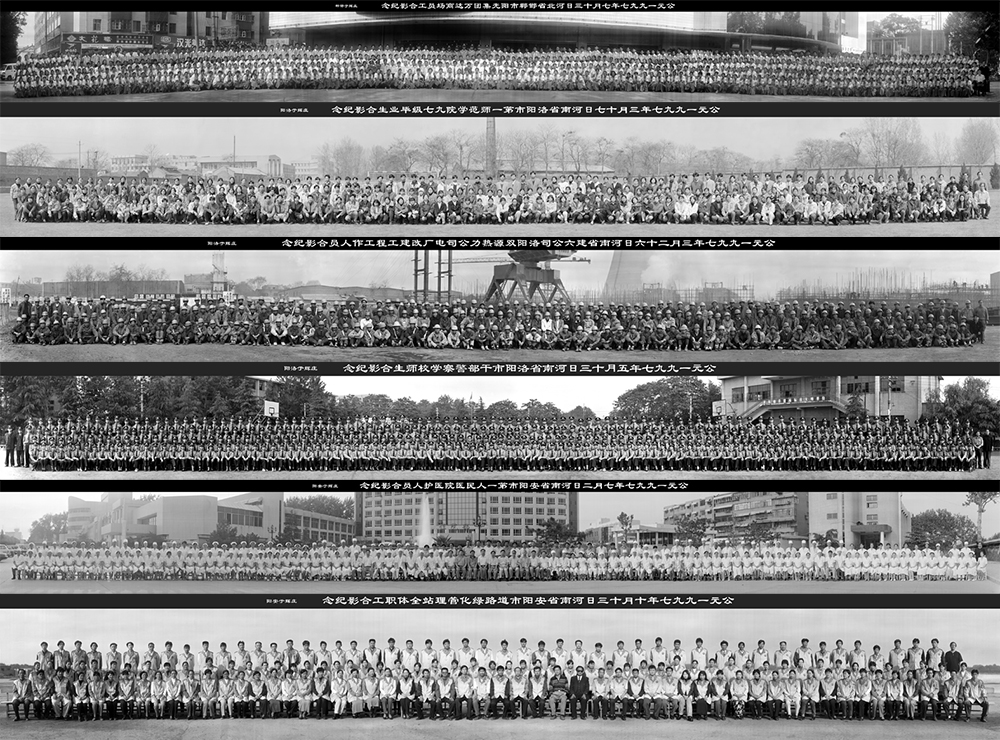

眼前的这两张大横幅照片,一张是医务人员的合影,另一张是村民们的合影,都是我们再熟悉不过的影像模式。从五十年代至八十年代,甚至包括九十年代,这种影像模式是伴随着国家和社会的各极行政机关、企业事业单位和人民团体的各项重大活动的起始,而不断进入我们的脑海里的。

熟悉的东西是因为它不断地重复出现而成为了司空见惯的东西,固而也就在众人的意识里作为既定的俗成而不假思索地接受并延用起来,从来没有人对这类照片所记录的内容动过什么额外的念头,在人们看来,纪念式的合影就是记录生活中的一个重大事件,它将特定时期的特定的人群的精神面貌真实地记录下来,留给被拍摄者当然也留给了观看它的人,舍此无它。

然而,自九六年开始,来自河南的庄辉却对这种影像模式着了迷,除了自己收集了不少这类的老照片外,还购买了拍摄这类照片的老式摇头照相机,奔走于街道、乡村、工厂、医院、学校和部队之间,以艺术家的身份,为这些机构的成员拍照,记录下二十世纪最后几年里人们的精神面貌。而拍照的形式也一律是来用这种普遍认定的方法,即让被拍摄者和相机的焦点形成180度角,最后拍摄冲洗出来的效果是,被拍摄者在一个水平面上展开排列,形成了平行展开的画面。

望着照片上一字排开仿佛不断向两侧水平伸展的人群,我们感到诧异的是,一个普通的艺术家,是如何能够说服、组织这么多人来合影的。据庄辉本人介绍说,他从九六年至九七年间,曾先后接触过二十几家单位,但最终同意并接受拍照的是十二家机构单位。由于自己只是一名艺术工作者,并无什么大的背景和身份,要想深入到工农兵学商中去组织拍照,难度是显而易见的。那么如何与各单位接触呢?只有靠熟人和朋友的引荐、联络、介绍和疏通。

庄辉曾有想法,要拍兰州附近的监狱里的服刑人员和戒毒所里的戒毒的人员。这恐怕是他接触拍照的对象中最负有挑战性、难度最大的对象了。有了这样的想法,但苦于无人与监狱管理机构有关。后来在甘肃兰州的一位艺术家的口中知道他有一个朋友,在兰州铁路公安局刑警队任负责人,但这位负责人在听了庄辉的拍摄想法后,说他无法决定是否同意拍照,必须由省公安厅来定夺,并介绍了在公安厅里工作的一位朋友。到了厅里,答案仍然是不敢做决定,最好有公安部政治宣传处的介绍信也行。这事一再推委,看来是难以成行。据后来庄辉本人说,公安部门的理由是,要让监狱里的三百个犯人不带刑具站在操场上合影,若犯人趁机暴动越狱怎么办?谁来负这个责?前后十几天的联络、疏通,最终以未成功收场。

然而,有志者事竟成,河南人的执着劲使得庄辉从不气馁,他在书面的法规和实际执行的法规之间寻找着溶入社会的结合点,并且越来越积累经验,越来越富有成效。拍河南省新安县北冶乡社火队合影的那一次,令庄辉难以忘记。北治乡在历史上是出铁的地方,山里头有许多小煤矿和小铁矿,当地人以采铁矿石和煤为主要经济来源。庄辉的朋友郭利洛有位学生的父亲,在乡里当干部,就是这样找到了他,让他帮忙组织一百五十人左右的矿工来拍照。中午的酒席上,庄辉和乡长都喝了许多酒,庄辉喝了一斤白酒,乡长大概喝了有两斤白酒,酒酣耳热之时,乡里有人来说,小煤矿、小铁矿的工人都下井了,没法马上找齐这么多人。听到这消息,庄辉心里不免一沉,看来此行要吹了。正犯愁时,乡里的社火队被临时拉来,庄辉一看,还真不少人呢,对,就改成拍社火队的团体合影吧。酒力的发作,使庄辉全然不知自己是如何组织安排拍摄活动的,直到返回洛阳的夜行车里,酒醒的他听朋友们讲,才知道自己见到社火队员拿的铁铳(炮)子,竟毫无畏惧之情,要伸手点着它,吓得众人忙把他拉住。酒精的作用使他神志不清,但奇怪的是,照片拍摄却在这种神志下完成了,真是不可思议。

有幸观看一张纸出自庄辉之手的黑白摄影照片,众多的脸孔,是陌生的,但又给人一种似曾相识的感觉。我们每个人,在一生中,都曾经历过一次、两次、三次,甚至多次这样的集体合影仪式,观看这些照片,显然能勾起我们对往事的回忆。我们曾经生活在一个生产力相当低下,而生产关系上层建筑却相当“发达”的时代里,那是一个不鼓励个性而团体精神高涨的时代,是一个相信群体的力量而安全有保障的时代。团结就是力量、人定胜天的口号,使生活在这样环境中的每一个人都以团体为圆心,不管这个团体是工作单位还是学校、部队,个人的身份与这个机构单位是分不开的。单位负责其所有成员的医疗、教育和个人事务,结婚、生子、调动工作等等,都得单位批准。计划经济下的社会机制对一切都采取监护措施。一种集体无意识的公众意识被盲目地塑造和培养起来,弥漫了相当长的历史时期。

莫非庄辉真是用他的作品来表达他对那个不远的时代的怀旧和迷恋吗?如果我们仔细观察每一张最后完成的黑白合影照片中的人物,我们会发现庄辉本人也在合影的画面之中,这不是后期图片制作时补加上去的,而是他自己在现场站在了被拍摄者的立场上去,把按快门的权力交给了他的朋友和助手。他就站在人群的最左边,有时站在右边,有时又站在排头或排尾,选择的都是比较重要的位置。显然,这些图片,因为庄辉作者本人的出现而与以往我们所见到的和参与被拍摄的所有图片有所不同,问题似乎出现了复杂化的苗头。这已不是一个单位的集体合影,相机镜头对一个单位从领导到职工、从乡长到村民的记录,因为庄辉的加入而变得不那么纯粹了。众所周知,一个单位就是一个小的社会,它是个人、家庭与国家之间的一个环带,它按照其所属人员的职别、年龄、贡献来安排和协调各方面的工作,等级制、整齐性和划一性,是管理一个单位的重要方法。庄辉在合影队伍里的出现,实际上是与众人形成了对照,与既有的社会组织形式和等级观念提出了质疑。他不仅在某种意义上跨越了一次次组织起如此众多群众参加的拍摄活动的困难,而且在瞬间定格的图像上,跨越了参加者中间既有的社会组织形式和等级观念。

庄辉拍摄的这些图片并不是顾盼过去,而是面向现实的。全球经济正趋向一体化的二十世纪未的今天,各国如何从自己本民族的社会文化中剔除与这种高速发展的经济不相适应的旧观念、旧意识和旧机制,是每一位文化工作者和知识分子甚至每一位国民应该思考的。作为平均主义和集体无意识象征的集合体人群所带给我们在视觉和心理体验上的熟悉感因为庄辉的出现并且经庄辉之手,而一时间变得陌生起来了,它促使我们不得不思考这样一个问题:我们是应该自处其中,继续熟识无睹呢,还是应该在每个人自己的面前放一个镜子,时时提醒自己,时时检讨自己呢?

对中国现实发展中的历史因素富有洞察力的透视,使得庄辉的摄影图片在国际诸多艺术展览上频频展出。1998年他的作品参加了在德国举办的“第四届国际摄影三年展”;1999年他的作品又参加了在日本福冈举办的“第一回福冈亚洲美术三年展”,以及被艺术界誉为最高展事的“第四十八届威尼斯艺术双年展”(意大利)。从城市到乡村,从工矿到学校,庄辉的拍摄对象越来越多,在他十二次成功的拍摄中,最多的时候,参加人数达八百五十余人;而从中国到外国,从专题展到综合类大型展,他的图片被越放越大,从室内展示变成了户外亮相,在99年荷兰Naarden举办的“第六届Naarden摄影节”上,他的作品被放大制作成高四米、长二十米的巨幅尺寸,高挂于该地一座古老的城堡三个大门的上方。

记录人的身份和精神面貌,从来就带有一种神圣性。通过这种活动,某个人的存在被编入一个体系,并通过一种技术过程成为不朽。肖像摄影,以它的即时性地对人的精神和品性的瞬间捕捉,而倍受人们的关注。庄辉用他的相机镜头,把我们曾经经历过的时代的社会意识与我们今天正在经历的生活联系了起来,它所带给我们的仅仅是一种提示,画面背后更多的内涵,需要我们细细去品味。