观看和思考毕建业(1985年生于辽宁省丹东)的绘画创作充满了挑战。这位2007年开始走上绘画实践的艺术家短短几年内在画布上做出了不少可贵的尝试,这些尝试与他的个人经历、人生体验以及对绘画的思考紧紧联系在一起。在此次站台中国为毕建业举办的个展上,艺术家挑选了不同时期的画作,并且以近期的画作为主,试图呈现出一种带有内在关联性的创作图景。在展览的自述中,毕建业用非常朴实和充满个人体验的聊聊数语总结了自己这几年绘画道路,从最初的用画面记录记忆、到发现死亡背景下一切终属徒劳的悲观主义感悟,从想象的画布内部到去除了关联性和叙事性从而走向绘画本体的探讨,从赋予情感的场景到陌生的日常物——这些珍贵的个体记录,为我们打开他的创作语境提供了重要的参照。

然而作为观众和批评者,当我们将艺术家的整体创作(ceuvre)视为思考的出发点时,往往不得不与整体性的意义和逻辑进行对抗。在现代主义以来的艺术史话语中,作品的时间性(对所有造物来说,时间性正是它生命本身的呈现)往往消沉在这种对抗之中。更进一步说,在叙述艺术家的工作时,如果仍然把他视为一种特殊的创造者,我们首先要面对的不是他的作品,而是我们自身对于批评工作的预设和过度想象。

从这一点来说,观看毕建业的创作存在着一种“线性的”危险。在他早期的许多作品中,画面与个人的生命体验有着接近直接的参照关系,这给批评预置了陷阱;另一方面,观众往往容易被带入到他精心构造的叙事中(比如以斑驳的笔触呈现旧胶片电影一般的回忆和想象交织的场景),使得观看仅仅成为一种狭义的美学体验。而艺术家自己所描述的创作轨迹也似乎勾勒了一条从个人体验的具象表达、媒介焦虑到绘画性探讨这样一条具有合法性的当代画家之路。这种由观看引发的意义流通模式,同样因其在话语和艺术史中的可操作性而成为市场的倚靠,它的真正核心是可消费的图像性。

在广义的当代艺术讨论中,绘画这一媒介也在诸多对立面的映衬下显现自身:它疲惫于理论过度的描述,它固守自己几千年的传统里而与当代艺术的社会性(socially engaged)层面时而显得格格不入,它对现成品和图像化的现实与虚拟世界抱有巨大的不信任。而在中国当代艺术的历史中,尤其是进入90年代之后的当代艺术行业里,绘画这一媒介始终处于潮流、批评话语和商业趣味的包围中,相比于其他媒介,执守于这一媒介的艺术家在形式主义、社会批判、观念主义、绘画性等等问题上做出了各种尝试。而在缺少内在性的批评话语的引导下,绘画实践曾经被急于书写中国当代艺术自身历史的理论研究者和艺术史学者划分为不同的门类、风格和创作样式。这种艺术史的诉求与来自市场的商业需要绑缚在一起,不断挤压着本就狭小的绘画空间。毕建业曾经就读于鲁迅美术学院,他的老师们,比如艺术家王兴伟、李大方、秦琦、贾蔼力,就是这一过程的亲历者。因此,从毕建业所处的行业语境和工作上下文来看,他所面临的挑战无疑巨大。

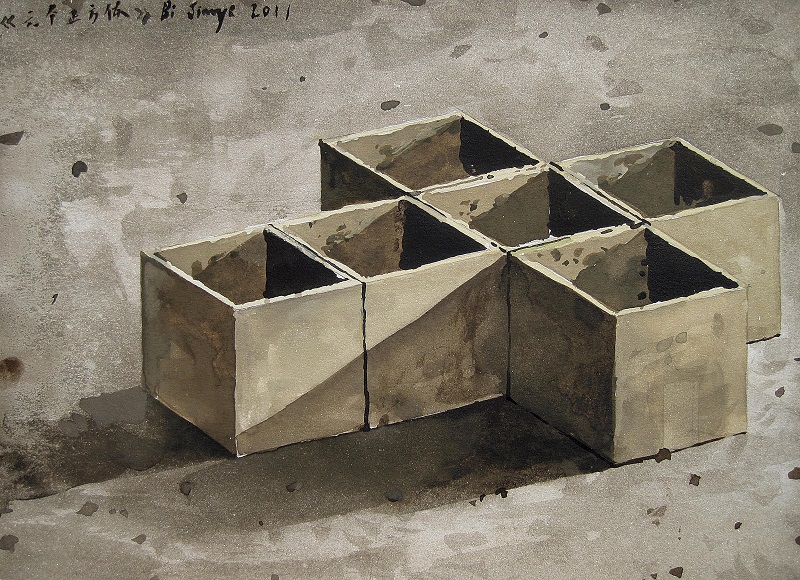

毕建业近期的创作以陌生的日常物为主题,这看起来像是某种通用的美学策略。但在毕建业的画笔下,这些物显然与杜尚以来作为工业复制产品和大众美学趣味的日常物有所区别。作品《刻苦器》(2011 年)的题目恰是这次展览的标题,画面呈现了海绵状的体操训练器械的模样。采访中毕建业曾说,他根本无从知道这个器械怎么使用或者用来练习什么。这个难以定义的“未知的”已知物放在墙的角落,以近景放大的效果出现在我们面前。同时,我们看不到太多细节性的纹理刻画,艺术家试图仅仅通过体积、颜色和不规则的光影进行表达。更具有代表意义的作品《相似体》(2011 年)、《每五个错误》 (2011 年)、《六个正方体》(2011 年)和《正面》(2011 年)都以十字架形状摆放的镂空立方体组合为主题,这个物的形象更为陌生,它既不是现成品,也不是真正具有象征意义(十字架)的物品。毕建业在对这些物的刻画中一方面悬置了物品的意义性,甚至当他让物品充满整个画面时,不无幽默地打趣它所带来的误读和体积联想,比如貌似香肠的救生圈、形状类似阿拉伯数字1、2、3的金属零件,远景罗列在一起、仿佛棺材模样的厂房,如此等等,另一方面,毕建业在画面中表达了一种不确定的美学:他在画面中留下了明显的手工痕迹,物的形体显现是不自然而带有荒诞感的,仿佛漂浮在画面中,却又对任何无谓的想象发出着似有似无的嘲讽之声。这种不确定,带着恐惧与犹疑的姿态,强烈地烙刻在他的创作中。

毕建业将自己最近的创作描述为探讨绘画本体。一般而言,这种探讨容易走进抽象主义的范畴内展开。但是,毕建业仍然选择了刻画对象(object)作为画的载体,而非回涌到德•库宁(Willem De Kooning)、罗斯科(Mark Rothko)或者塔皮埃斯(Antoni Tàpies)曾经拓展的地域中。这一选择透露出艺术家的身份和立场。联想到他早期创作的情境性强烈的画作,或者他基于生命体验、彷徨于绘画意义的时期的创作,或许我们可以描述出他选择刻画陌生之物的原因。毕建业着迷于时间的魅力和恐惧感,而时间的无尽性与表达的瞬时性矛盾是他一直以来挥之不去的创作焦虑。物仍是一种时间性的记忆,但陌生之物恰恰模糊了物的这一时间性,从而使之与现实和想象的时间感断裂开来。然而我们发现,在毕建业那里,这种断裂是微弱而缓慢的,它呈现为一种过程和中间态。物仍然是物,仍然可以辨识,却无法再被明确的命名。

这样一来,观众借由物窥视艺术家身体的欲望被这种微弱的美学阻断了,艺术家扮演着一个既在局内又在局外的角色。画作中那种犹疑的、不确定的气质仿佛暴露着艺术家的心绪,而实际上,这一美学立场恰恰成立,它呈现为艺术家与自我、艺术与绘画、词与物之间那种不确定的关系,或者说,一种微弱的断裂。

这一断裂,必须在当代的图景才有被充分讨论的可能性。可以肯定的是,毕建业所追求的既不是精神可达致的真实,也不是想象的内在与外在世界边界泯灭后的留白。这些诉求,恰恰在他那些粗糙的、带有现实痕迹的、却虚弱而孤独的物的刻画中被反复质疑。他在实践里弃置了抽象美学,这显然与后者的趣味主义和商业潜力有关;同时,他也规避了话语的引导,而转入主体性的表达。问题由此开始:主体性的表达是否仍然是在他这里呈现为一种唯我论的现代主义美学?更明确地说,他的创作,在情绪、本能和主体意识参与的同时,是否具有认识上的目的性?我们很难一下子给出肯定的答案。这些问题都寄居在艺术家对于绘画本体的理解之上,虽然这种理解在我看来,有时仍带有想象和预设的意味。微弱的断裂,也体现在这种对绘画本体的理解之中,它表现为艺术家在实践中与传统美学所发生的种种关联,是艺术家工作中时刻存在的意识、经验和判断发生的过程。毕建业的创作不是禁欲主义(asceticism)式的苦修,它在更多地意义上体现为一种工作,是在物质与抽象、经验与意识、表达和手段微弱的断裂之上所作出的努力。因此对于他的作品,无论艺术批评如何纠结于其绘画语言的难以定义和姿态上的弱势,纠结于他笔下物的那种无辜性(innocence)呈现出的暧昧态度,都无法忽略他作品中无法被去除和简化的批判含义。这是毕建业的创作在当代艺术领域中存在的理由,也是支持他——无论他是否明确得意识到——继续创作的基础。

微弱的含义不在于创作的强度,而是一种立场的选择。在毕建业的绘画实践里,微弱的断裂,针对的是那些既成的价值生长模式和强大的、权力化的知识交换方法。微弱的断裂,不仅仅是他画笔下那些陌生而莫可名状的物,它们用微弱的存在方式与强大的心理时间和现实时间断裂开来;作为一个艺术家,毕建业的实践也用微弱的断裂的方式,一种不诉求于意义性的强大和美学价值明确的方式,呈现出来。